2026年1月、TOKYO PROTOTYPE展にI.CEBERGが参加。この一連の記事ではMAISONそれぞれの作品をご紹介。イベントの詳細はこちら。

作品概要

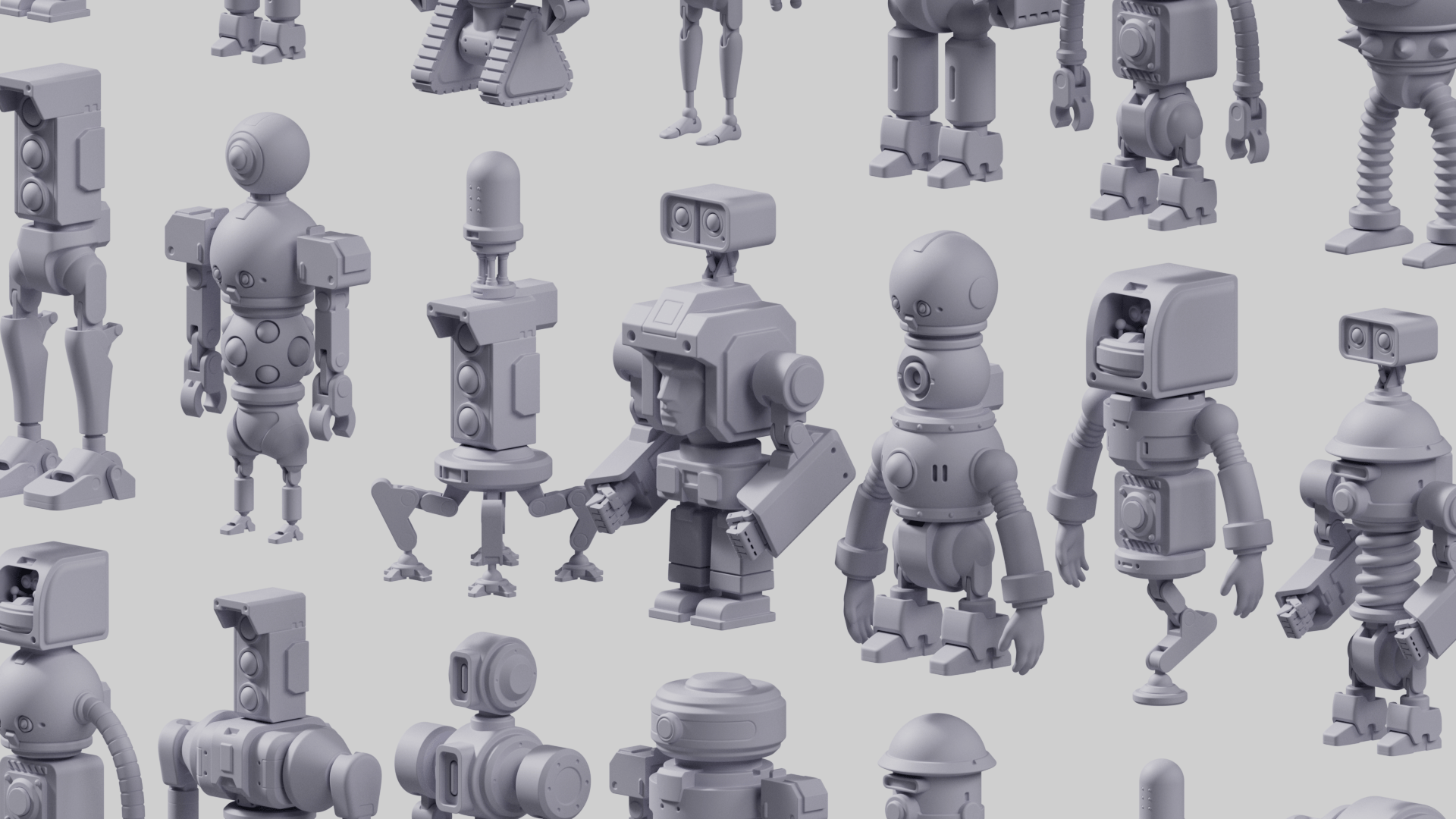

本作は、ルールに基づく生成プロセスの中で副次的に生まれるロボットの形を扱う。それらはエラーや例外ではなく、正しく機能したシステムの結果として現れている。設計と制御の内部に潜む偶然と歪みを、ロボットという構造体を通じて描き出す試みである。

操作には3つのキーを使用する。メインキーでパーツをランダムに積み上げ、残り2つのキーで「スケールの変化」や「パーツ置換」といったエフェクトを介入させる。用意されたパーツ数は決して多くはないが、積み上げの順序と体験者のリアルタイムな介入が重なることで、予定調和なものから意外性のあるものまで、幅広いロボットが生み出されていく。

制作の背景

これまでの活動ではZBrushといったスカルプトソフトを使用し、造形の完成度や、その快楽性を重視した作品制作を進めてきた。

しかし、理想の形状へすべてを集約させていく手法は、完成した瞬間にそれ以上の広がりを失ってしまう「固さ」も孕んでいる。その閉鎖性に少し勿体なさを感じたことが、本作の「ひとつの完成形に収束しない構造」というコンセプトの起点となった。

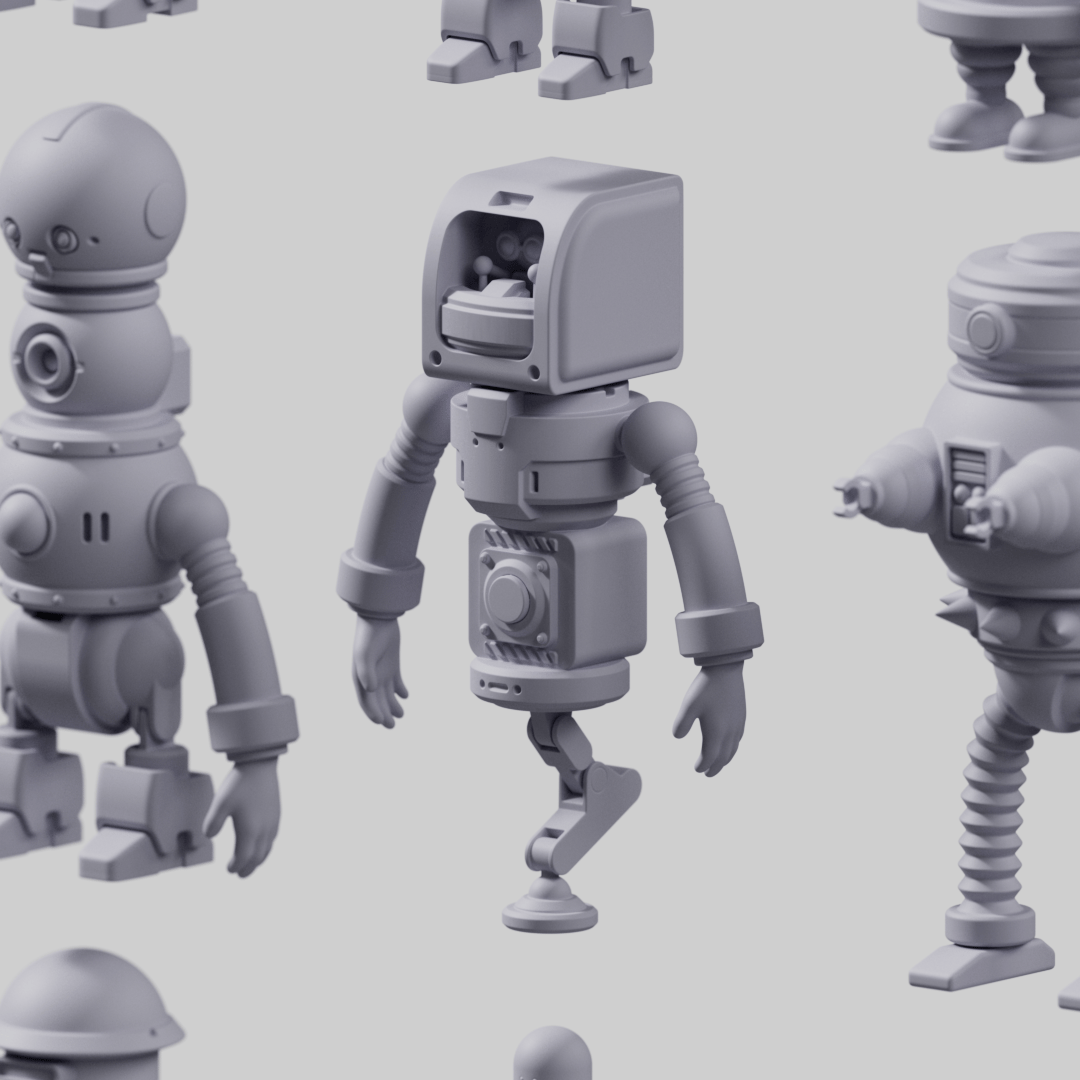

今までのアイスバーグの活動で制作してきた作品の例

当初は初期の自作モデルをベースに、パーツやテクスチャを差し替える程度の構成を考えていた。しかし、映像業界の端くれに身を置く者として、単なる切り替えでは「生理的な心地よさ」に欠けると感じた。

最初期に制作したのモデルを使用し、テクスチャを変化させるR&D

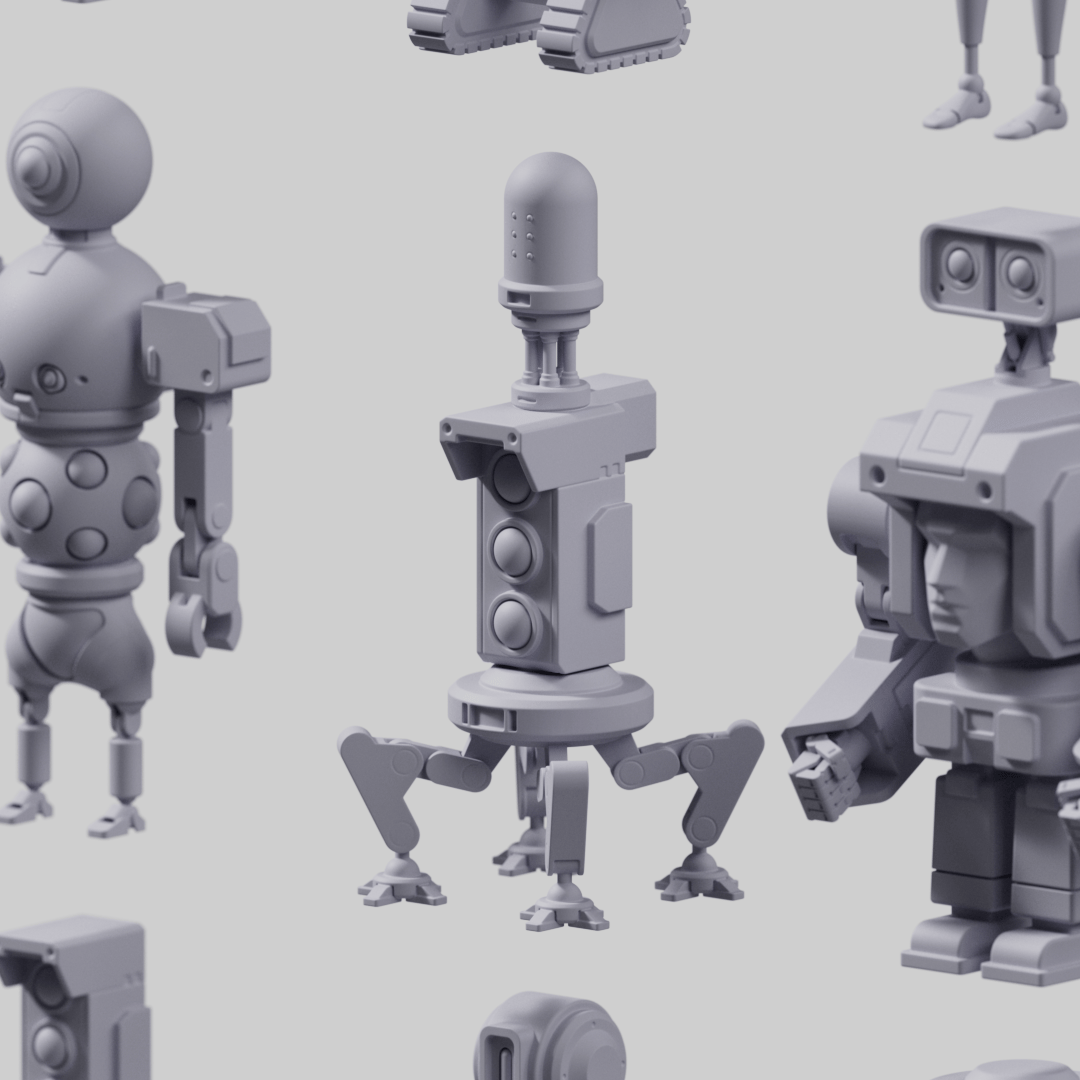

また、体験型である以上、生成される個体に明確な個性と体験者に驚きを与えたいという欲求も生まれた。試行錯誤の結果、トーテムポールのように垂直にパーツを積み上げ、さらにスケールを歪ませる現在の構成に辿り着いた。この「垂直の集積」と「歪み」の組み合わせが、ロボットの印象を劇的に変化させる鍵となった。

生成と構造

当初、パーツ群は効率化のためにAI生成を検討していた。しかし、パーツが積み重なった際の「統一感もありながら、どこか違和感も感じる絶妙なバランス」を制御するには、現在のAIでは手応えが足りなかった。悩む時間を惜しみ、最終的には60個ほどのパーツすべてを自らの手で制作した。すこぶる大変であった。

制作したパーツは、それ単体で全体の印象を左右するもの、いかにもロボっぽいもの、個性はないが全体のシルエットを大きく変化させるものなど、パーツそれぞれでもたらす作用が異なる構成となっている。

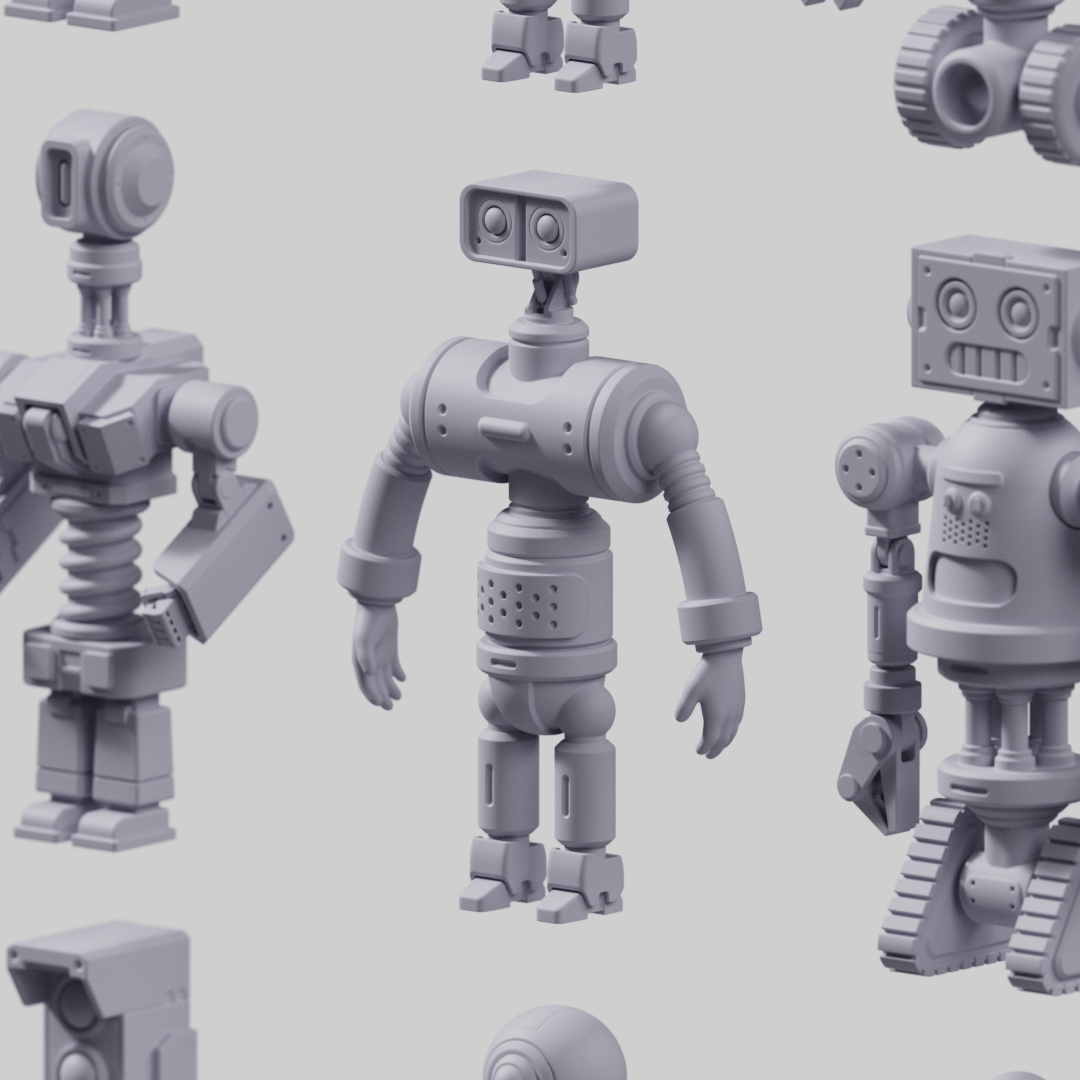

まあまあ予定調和なタイプ

おそらく味方ではないタイプ

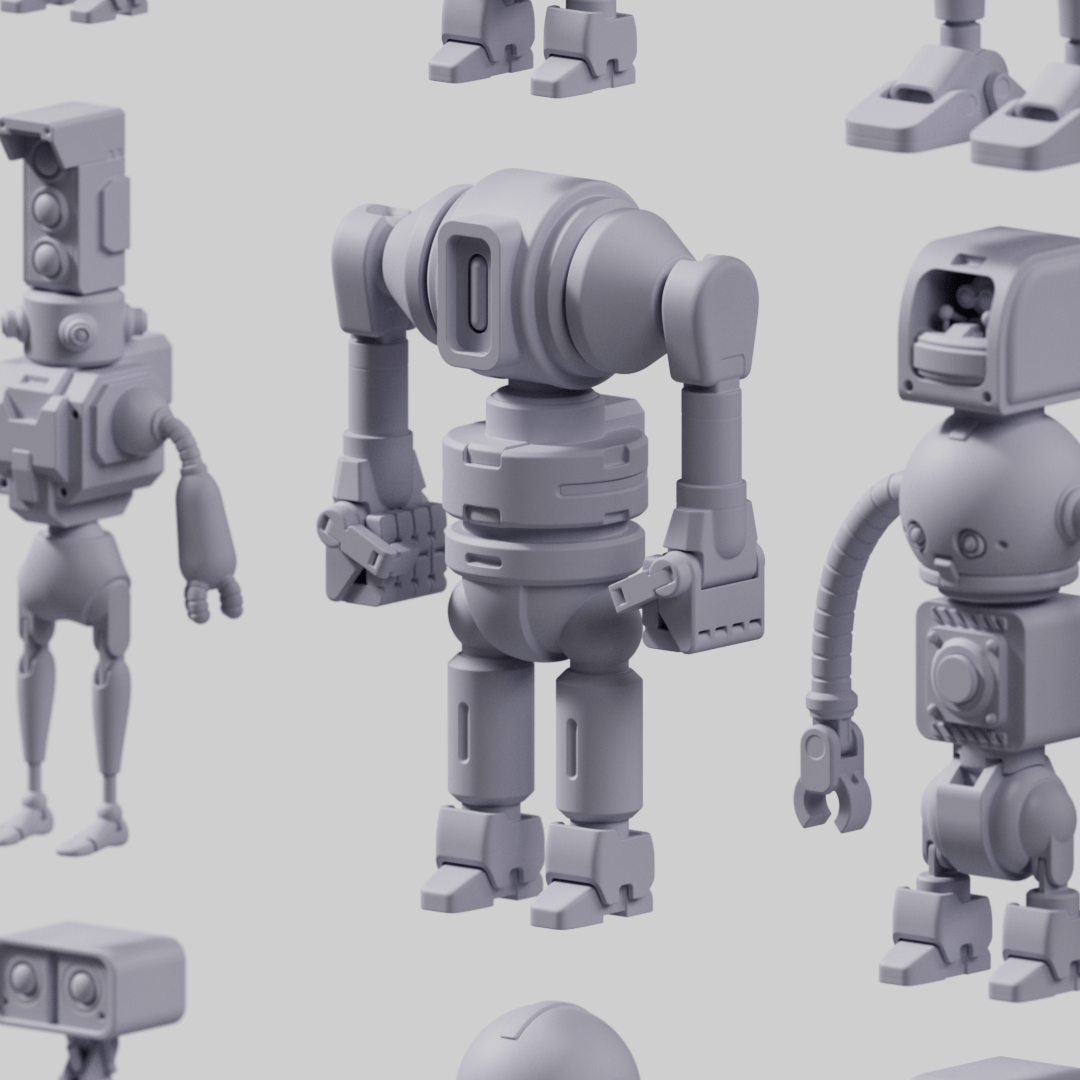

ゴーレム感が強いタイプ

のんびり郵便配達してそうなタイプ

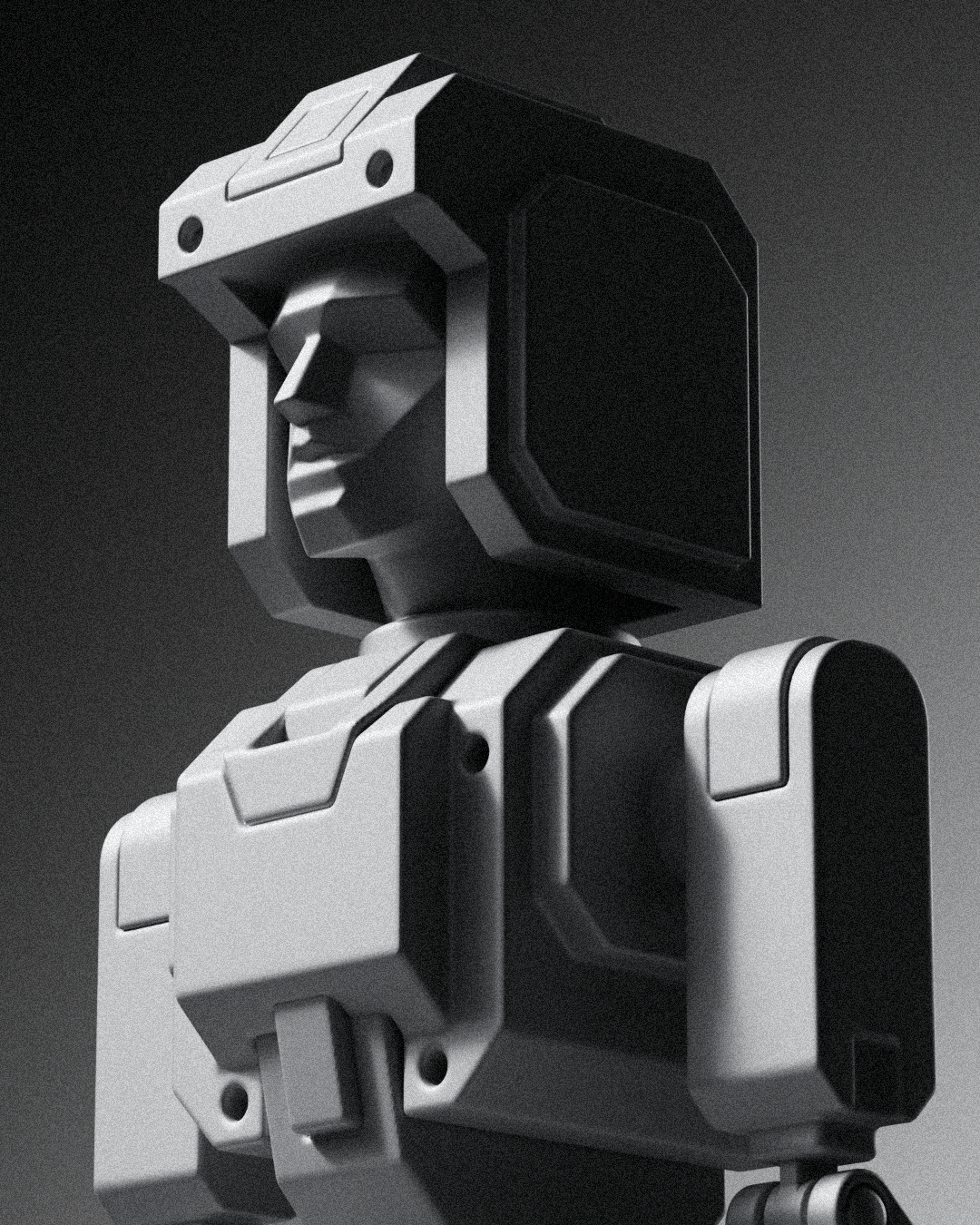

この体験作品と共に、実際にパーツを組み合わせて制作したロボットを3Dプリントしたフィギュアも展示している。このプリント用のモデルを準備する中で、「天元突破グレンラガン」の機体のように、「胴体が顔になっていても良いかも」「もう頭に腕をつけてしまっても良いかも」といった発想が生まれ、フィジカルとデジタルを往復する中で他にも多くの気づきがあった。

そうしたパーツ群が積み重なっていくことで、基本的なルールは破られていないにもかかわらず、意味やバランスが歪んだり、加算されたり減算されたり、はたまた全く噛み合っていない歪なオブジェになったりする。パーツの数は決して多くないが、組み合わせ次第で独特なロボットが生まれることになった。

今後の展望

本作の派生として、生成されたロボットを3Dプリントしたスタチュー作品をグッズとしても販売した。それらのスタチューには、AI生成を利用した架空の設定やシナリオが付随する。ビジュアルから読み取られた情報をもとに構築された物語は、解釈のズレや曖昧さを含み、そうした誤読や揺らぎも表現の一部として扱われている。是非とも購入して確認してみて頂きたい。

ID: #008_SOLDIER

NAME: VETERAN

とある惑星間戦争で投入された量産型兵器の、最後の生き残り。戦争が終わって数百年が経ち、所属すべき国も守るべき人々も風化して消え去ったが、彼は今もなお、初期化されない命令に従って荒野に立ち続けている。

今後はこの作品を足がかりとして、生成されるロボットの特性を前提としたゲーム的な体験や競争的なフォーマットへの展開も構想している。そこでは、ルールの結果として生まれた個体差そのものが、振る舞いや結果に影響を与える要素として機能するだろう。

本作は、作者の意図とシステムの自律性、そして体験者の介入が交差することで成立している。そこに現れるロボットは、誰かが設計した「正解の形」ではなく、ルールが生んだ一時的な解であり、同時に別の可能性へと開かれた存在でもある。生成というプロセスそのものを可視化し、その歪みや揺らぎを肯定すること。ロボットというモチーフを通じて、本作は「完成」ではなく、「生成され続ける状態」そのものを提示する。

Credit

Maison : Hironobu Sone

Technical Director / Programmer : Yuki Horikawa

Project Manager / 3d print support : Ikumi Tabata